展示台灣自荷蘭、西班牙、明鄭時代迄清末包括牡丹社事件、清法戰爭、甲午與乙未征台,及當時世界重大戰役的戰爭歷史場景再現畫作。

【畫廊目錄】、【第二展室】、【第三展室】、

【第四展室】、【第五展室】。

郭懷一事件

1652年9月爆發了台灣有史以來最大的動亂的「郭懷一事件」,有數千人參加手持鐮刀鋤頭一舉攻下普羅民遮城,本來荷蘭兵人數少又分散防守各地不足以鎮壓起義軍,但荷蘭長官歐費爾勃格調動新港社原住民2,000人助戰,

加上火槍的威力與擁有船艦的優勢從熱蘭遮城渡海收復了普羅民遮城,起義軍陣腳大亂退卻,荷蘭人與原住民展開清鄉與無差別屠殺,總共有9,000名漢人死亡包括5,000名婦孺,

所有起義領袖都被公開火刑柱燒死或五馬分屍車裂並梟首示眾,事件於9月19日結束,但郭懷一在之前的11日就已中彈重傷死亡。

鹿耳門的幽靈艦隊

鹿耳門在一鯤身之北,中隔北線尾,水淺不利航行而且路線曲折,進出台江的大船通常不會使用此水道以免擱淺,因此荷蘭人也未設防。但何斌十分了解大員地形,攜來海圖呈獻,加上利用大潮的機會讓鄭成功的艦隊一舉進入台江內海。其實當鄭軍戰船在濃霧中浮現在大員外海時,熱蘭遮城的守衛已經發現通報,但揆一對自己火炮的威力十分有信心,

等著鄭軍船艦通過城前的航道時就可一舉殲滅。不料鄭軍卻靠著北側熱蘭遮城火炮射程之外的航線前進在北線尾順利登陸,並先進攻防守較弱的普羅民遮城,如此就可能切斷熱蘭遮城與陸地的連結而成為孤島。

北線尾海戰

1661年鄭成功來襲時,荷蘭當時在台灣大員有Jacht、Hector、S‘Gravenlande與Maria等五艘軍艦,其中最大的Hector號由船長 Lukas Brouwersz指揮,在5月1日進攻北線尾的行動中由於砲手火把的火星不慎引發彈藥庫爆炸而焚毀。

登陸北線尾的荷軍118人也被鄭軍前後包抄殲滅包括上尉指揮官貝德爾(Thomas Pedel,鄭軍將其譯為拔鬼仔)無一生還。Maria則逃往外海逕自駛往巴達維亞求救。

S‘Gravenlande號則北遁逃往滬尾與另外二艘駐守北台的荷艦Immenhorn與Vink號等三艦一同南下於 5月15日與鄭軍在大員外海再度發生海戰,由Dirk Dirksz Jonas指揮的Immenhorn號被擊中焚毀衝岸擱淺,

剩下兩艘逃回雞籠將所有人員物資裝上船開往日本長崎避難,大員方面再無戰艦可用。

離開熱蘭遮城

由於巴達維亞方面不支持的態度,揆一只好放棄抵抗,鄭荷雙方於1662年2月1日簽定和平協議,2,000名荷蘭人在2月9日士兵肩槍點燃火繩,

鳴鼓列隊上船離開熱蘭遮城。應注意的是鄭荷雙方簽訂的是和約而非降約,鄭軍並未攻下熱蘭遮城,是荷軍主動放棄,所以能夠如此光榮離開,

這是符合海洋國家的價值觀,但卻非中國大陸政權所能理解,後來竟演變成稱荷蘭人投降鄭成功而引起荷蘭駐台代表的抗議。

清荷聯軍金門烏沙頭海戰

荷蘭東印度公司被迫退出台灣後轉而尋求與清帝國合作,提出以荷蘭艦隊協助攻打金廈,條件是清帝國同意事後讓荷蘭繼續佔領台灣。

1662年8月博特(Balthasar Bort)率艦隊14艘自巴達維亞抵達福州,10月19日清荷聯軍與鄭經部隊於金門烏沙頭遭遇,荷軍先以火砲擊傷鄭軍50艘船,

鄭軍突圍繞至聯軍後方擊潰晚到的清軍,清軍雖有400艘船但主帥馬得功卻因座艦遭到鄭軍周全斌13艘船的突襲而跳海自殺,船上300人皆陣亡,

船被鄭軍所擄後又被荷軍搶回。戰役結束荷軍僅1人陣亡,16人受傷。次日鄭軍先與清軍交戰並佔上風。待荷軍抵達時鄭軍懼於其優勢的火力主動放棄廈門南撤,

清軍則趁荷鄭大戰與鄭軍撤退之際攻佔金門與廈門,劫掠殘殺島上居民。

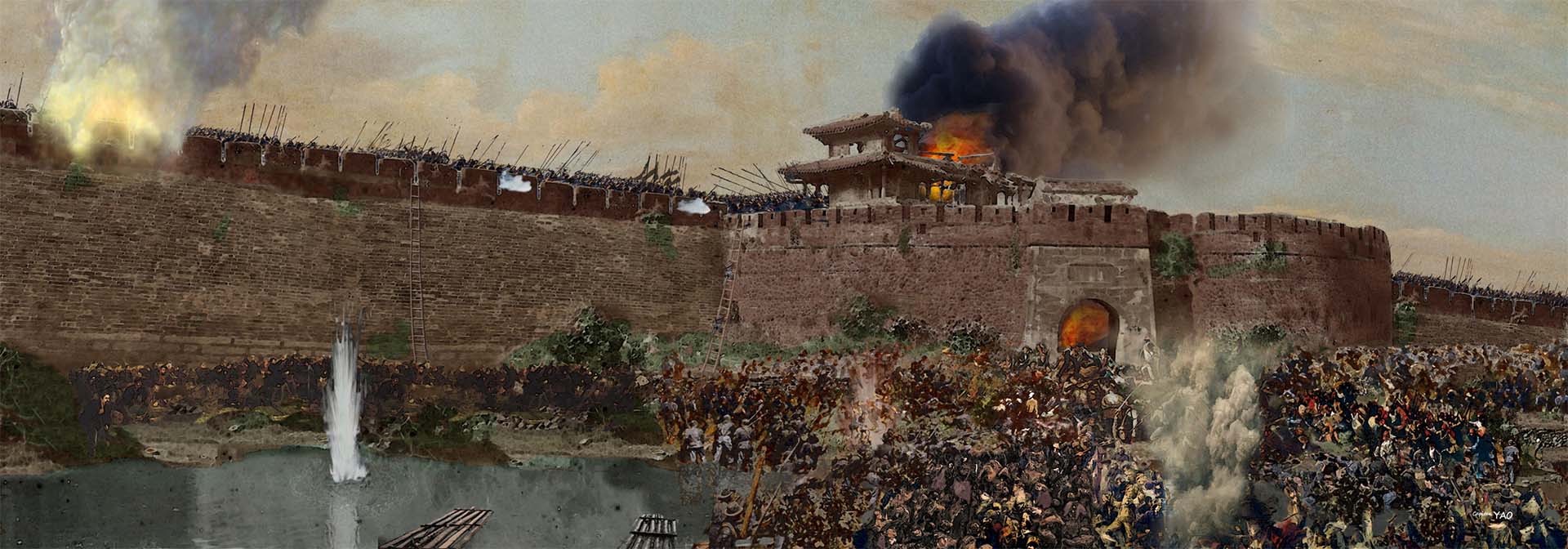

林爽文事件

發生於1787年的林爽文事件因取締天地會而爆發,最盛時全台除鹿港、諸羅與府城外全部被攻陷,連台灣知府都被殺,林爽文建立順天政權,最後清軍由鹿港登陸利用閩客矛盾及原住民之助剿滅,事後乾隆皇帝為了「嘉」獎諸羅被圍城十個月不降的「義」舉而將諸羅改名「嘉義」。

蔡牽犯台

蔡牽曾四次犯台,第二次是在嘉慶9年(1804年)4月攻入鹿耳門,俘獲了大量的商船﹑火砲與米糧,可說大獲全勝,在回航時還擊斃了溫州水師總兵胡振聲。由於在此次犯台繳獲了大批米糧,他將其中部分支援另一股以廣東海域為地盤正在缺糧的海盜朱濆,雙方因此聯合讓閩浙與廣東的海盜勢力連成一線,

擁有80餘艘船隊,聲勢達到最高點。蔡牽第二次犯台獲得大勝,率眾從鹿耳門水道進入台江意圖攻取府城,本圖表現蔡牽媽指揮放炮。蔡牽媽才是蔡牽海盜事業真正的靈魂人物,而且有色彩豐富的故事,是海盜主題的最佳元素。

蔡牽媽據說在第三次犯台時在東港戰役陣亡。

吶爾不噠號事件

1841年9月正當鴉片戰爭之時,英國籍的運輸船「吶爾不達號」(Nerbudda)號從香港開往舟山,船上搭載274人其中包括29名歐洲人、243名印度軍伕(多為清潔工、挑夫、醫護人員)與2名來自馬尼拉的男子。

船隻在舟山海域遇風於26日漂流到基隆港邊觸礁,33名以西方人為主的船員(船長、大副、二副,陸軍第55團幹部等)搭乘唯一的救生艇(另兩艘已毀於舟山)逃生,在10月6日漂流到台灣東部海岸被一艘鴉片貿易

帆船「黑天鵝號」(Black Swan)號搭救送回香港,遺留下來的印度軍伕部分在用木筏登岸時溺斃或被殺,其餘133名被台灣當局俘虜,扒光衣服分批遊街示眾並押往台南府城監禁,到達時只有119人存活。

本事件後來演變為謊報擊沉英國軍艦的戰功,英過砲艦來雞籠贖俘不成砲轟摧毀二砂灣砲台,以及最後在台南府城虐殺包括另一艘「阿吶號」(Ann)號全部200多名俘虜的事件。

樟腦戰爭

由於台灣樟腦專賣權引發當局與洋行的衝突,1868年10月兩艘英國軍艦”HMS Algerine”與”HMS Bustard”在T. Philip Gurdon率領下由香港開來打狗港作為談判後盾,11月25日談判破裂兩艦轉往砲轟安平港,

水師江國鎮兵敗自殺。英艦發射的砲彈擊中安平古堡內的彈藥庫發生大爆炸,城牆倒塌幾乎全毀。安平古堡原為荷蘭人建造的熱蘭遮城,在之前都完好堪用,一直到1868年的「樟腦戰爭」才被破壞成為今日所見

的廢墟模樣。安平被攻佔後英軍揚言若不同意將占領整個台灣。後來安平地方仕紳籌資4萬銀元為保證金請求英軍停戰,閩浙總督派代表來台與英國領事談判,經協議結果雙方簽訂「樟腦條約」 ,

中方除賠償1.7萬銀元、官員免職外,還要必須放棄樟腦專賣政策,從此樟腦的利潤全歸外商掌控。

牡丹社事件

「牡丹社事件」是1871年10月琉球王國朝貢中國的船遇颱風漂流至南臺灣海域,,69人中有3人溺斃、54名被牡丹社原住民殺害,僅有12人生還的事件。日本向清廷交涉未果於是由陸軍中將西鄉從道率領軍艦3艘、輸船5艘,兵員3,600名於1874年5月8日登陸臺灣南部的社寮攻打原住民部落。

這是日本自從明治維新以來首次向外出兵,中國方面稱之為「牡丹社事件」(或稱「八瑤灣事件」),日本方面則稱為「征台之役」 (或「琉球漂民事件」)。

圖為日本出動的征台艦隊抵達南台灣海域。當時日本海軍尚弱,東挪西湊也拿不出什麼像樣的艦艇。

億載金城

1874年6月派沈葆楨以「欽差辦理臺灣等處海防兼理各國事務大臣」身份來台,沈葆楨之前曾任籌辦馬尾船政的大臣,有一定現代知識與洋務經驗,加上此行被授予欽差大臣頭銜能指揮地方督撫與調動軍隊,

所以推動起來頗有成效。

沈葆楨來台的使命首先是加強防務,建設臺南二鯤鯓砲台(俗稱「億載金城」)與恆春縣城牆,並向歐洲採購新式火炮,船政局的法國工程師在這些工作上提供了很大的幫助。

清法馬尾海戰

1884年8月23日清法戰爭馬江之役(又稱「閩江口之役」或以年代稱之為「甲申之役」)爆發,當天法艦十三艘由提督孤拔中將率領發動攻擊,燬船政局並一舉擊沈福建艦隊「揚武」、「 濟安」、「飛雲」、「福星」、「福勝」、「建勝」、「振威」等七艘艦,參將高騰雲以下官兵七百六十人戰死。

孤拔進犯基隆

馬尾海戰結束後,法國將東京灣艦隊與中國海艦隊合併成立「遠東艦隊」,由孤拔擔任司令,利士比任副司令。1884年9月30日孤拔挾馬尾海戰全勝的餘威親率8艘軍艦進攻基隆。

圖為根據當時留下的鐵筆畫還原孤拔艦隊在基隆港內的登陸作戰場景,用小火輪拖一串划槳的鯨型小艇搭載部隊登陸,是十九世紀各國常見的作法。

清法基隆週邊山區戰役

孤拔雖然順利登陸基隆,但是卻無法突破周邊山區清軍的防線進攻台北城,尤其霧峰林家的「棟軍」給予法軍沉重的打擊。由於在多雨的基隆山區打陸戰對於外來的法軍不利,所以孤拔改採海軍封鎖台灣的策略,

於是自1885年春天起開始撤軍,轉攻澎湖。

清法滬尾之役:水雷線

為防止法軍溯淡水河進攻台北城,共有10枚水雷由德籍商船「威利」號(SS Welle)運來淡水港,並組成水雷營在淡水河口佈放。這些水雷每一枚裝有500磅炸藥,以浮筒懸吊在水下,採用電力自岸上的水雷哨遙控引爆,

利士比曾在夜間派人潛入河口試圖掃雷,發現這種人工引爆水雷是無法用技術手段排除的,只好向基隆的孤拔要求更多兵力,企圖用登陸佔領水雷哨控制權的方式引爆,排除法艦入河口的障礙,

沙崙登陸戰因此產生,可知滬尾之役法軍的戰略目標是水雷哨,並不是佔領滬尾的土地。

清法滬尾之役:新砲台

新砲台裝備了由德籍商船「威利」號(SS Welle)運來的三門克魯伯(Krupp) 170mm口徑大砲,這些大砲原是由劉銘傳在上海訂購運來台灣加強防務,但「威利」號在基隆外海被封鎖的法軍拒絕登岸,

只好轉來淡水港卸貨,讓孫開華意外獲得一批新砲,其中一門裝在舊有的砲臺並以沙包保護,法軍稱之為「白砲台」,其他三門則在新選定的陣地佈放,並緊急構工建築稱為「新砲台」。

由於時間不足,砲座的地面來不及夯實,支撐力不足,影響火炮準確度與持續的戰力,10月8日當到下午胸牆被打穿,法軍看到後方的砲陣地情況,集中火力就將新砲台消滅了。

此外新砲台來不及構築具防禦功能的彈藥庫與生活用建築,只能暫時挖地壕代替,當敵砲反擊時士兵就跳入壕溝中躲避。 由於法軍在10月1日通知淡水西方外僑預告次日上午10點要開砲,

得知此一情報的清軍在當天清晨6時半就搶先開砲,讓法軍大吃一驚。由於清晨法軍是逆光難以觀測砲位,對清軍是有利的,本圖即為表現這一場面。

清法滬尾之役:法艦來襲

孤拔在進攻基隆的同時派遣他的副手利士比准將率領4艘軍艦與300名陸戰隊分兵攻打滬尾。利士比在9月初就抵達淡水河口開始偵察。1884年10月1日法國艦隊分遣隊:

「德斯丹」號二等巡洋艦(D‘Estaing )、「凱旋」號鐵甲(Triomphante) 、「拉加利桑尼亞」號鐵甲艦(La Galissonnière ) 、「腹蛇」號砲艦(Vipère)等4艘軍艦由基隆開來淡水河口,

抵達後以旗語向滬尾港內通報要求西人盡速撤離。次日晨4 艘法艦開始砲轟淡水各砲台以及滬尾市街,歷13小時共計發射一千多發砲彈至傍晚方止,讓清軍各砲台完全喪失戰力。

本圖表現法國艦隊由南往北縱隊排列,砲轟清軍陣地與滬尾市街,法艦前方的河口可見沉船阻塞線。

清法滬尾之役:沙崙登陸

1884年10月8日晨,法國海軍利士比准將率領七艘法國軍艦在沙崙外海進行登陸作戰,首先以艦砲轟擊清軍岸砲與防禦措施進行準備,接著法軍換乘小艇進行搶灘登陸。

十九世紀的登陸作戰與二戰美軍太平洋跳島兩棲登陸是完全不同的概念。首先兵員以艦上水兵臨時組成的登陸連隊為主,並由艦上的大副等尉級軍官擔任連長,每個連約有120兵員,在沙崙登陸戰法軍共組成了五個連約600名兵員。

其次當時沒有兩棲專用載具,只能用艦上的小艇為之,因此必須分好幾舟波登岸,先上岸的部隊還必須等下一舟波的後續部隊到齊,因此速度很慢,如果沒有立即的敵情威脅,甚至還必須組成整齊的方陣才前進,當時法軍就是如此。此外受限於載具也不可能攜帶重型裝備,當時法軍上岸最重的武器為哈乞開斯37mm輪轉機關砲,以兩輪拖行。

本圖表現海灘上已登陸,由方丹上尉(Lieutenant de vaisseau François Edmond Fontaine)的第一連120名士兵列隊在等待,旁邊是哈乞開斯37mm輪轉機關砲。

清法澎湖之役:法軍砲轟媽宮灣

孤拔在1885年3月29日晨指揮旗艦“Bayard“號率領僚艦“ Duchaffaut“等進入媽宮澳(今馬公內灣)以艦炮猛轟各砲台,包括金龜頭、蛇頭、四角仔嶼等全毀。當天就完全摧毀了澎湖島的防禦。

基於基隆與滬尾戰役的教訓,孤拔決定避免陸戰,充份發揮海軍與的優勢來奪取澎湖。

致遠、靖遠砲轟呂家望社

1887年11月北洋水師向英國訂造的新銳穹甲巡洋艦「致遠」、「靖遠」回國,在忙於驗收、整備、訓練、操演之際,

次年8月就被李鴻章派來台灣卑南(今台東)協助鎮壓以原住民為主的呂家望社動亂(或稱大庄事件)。

丁汝昌在8月23日晚率「致遠」(管帶鄧世昌)、「靖遠」(管帶葉祖圭)兩艦由劉公島出發,於26日抵達基隆,28日兩艦開赴卑南,

於9月21日出動陸戰隊登陸攻擊。

北洋水師陸戰隊登陸呂家望社

由於東海岸沒有適合停泊的港口,「致遠」、「靖遠」在駐台期間是遊走在基隆、安平、澎湖之間。

9月10日丁汝昌率「致遠」艦再到卑南卸下兩尊快砲以增強地面部隊的火力。

9月21日,丁汝昌、鄧世昌、葉祖珪督率兩艦合派洋槍隊60名,攜帶六磅炮兩尊編成陸戰隊登陸協助陸軍攻破呂家望社,

戰鬥中二艦有1名副頭目陣亡,8名水兵受傷。這是清代罕見的陸戰隊登陸作戰行動。

清日甲午黃海海戰

1894年9月17日清日兩國海軍爆發了黃海大海戰,或稱大東溝海戰,西方稱之為鴨綠江口海戰(Naval Battle of Yalu River)。圖為清北洋水師由「定遠」、「鎮遠」兩鐵甲艦居中以橫隊前進,

迎戰遠方由「吉野」率領的日軍第一游擊隊。由於兩端老舊艦艇速度跟不上,逐漸成為雁行隊型。這是世界上第一次蒸氣鐵甲戰艦的大對決,在海軍史上很有里程碑意義。

日軍鹽寮登陸

1895年甲午戰爭清廷戰敗簽下了馬關條約, 將臺灣、澎湖永久割讓給日本。日軍先進佔澎湖做為征台的後勤基地,日軍艦隊先在澎湖集結後於5月29日出現在臺灣北部澳底。

日軍未選擇直接在基隆港登陸是因為清法戰爭孤拔進攻基隆時,東鄉平八郎曾以「天城」艦少佐艦長身份在基隆觀戰,了解基隆的易守難攻,因此建議日軍從基隆港的背後也就是鹽寮澳底海岸登陸,再循陸路進攻基隆,

想不到清軍早已瓦解,日軍不但輕易攻下基隆,連到台北城都沒有遭遇抵抗。

台北日軍進城式

日軍在6月7日自北門進入台北城,所謂「辜顯榮引日軍進城」並非事實,辜是受大稻埕商家之託前來通報稱清軍已潰散,央求日軍速進城維持秩序。

6月17日臺灣第一任總督樺山資紀在台北舉行始政典禮,當時日軍正在向南推進,以為很快就可以底定全台,那知愈往南抵抗愈激烈,

只好再增加乃木希典率領的第二師團由枋寮登陸南北夾擊會師台南。當日軍於10月21日進入台南城後,11月18日樺山資紀宣布「全島悉予平定」,但接

下來20年還有很多武裝抗日事件發生。

台南日軍進城式

1895年10月當時日軍除了近衛師團由北部南下,乃木希典的增援部隊也已經在枋寮登陸,南北夾擊即將會師台南對台灣民主國的最後基地做決定性的攻擊,19日晚劉永福攜帶家眷及細軟自安平搭乘輪船逃回大陸,

台南的抵抗勢力瓦解,但日軍並不知道仍然準備大規模進攻,為免生靈塗炭,當地蘇格蘭籍的長老教會牧師巴克禮(Thomas Barclay)與宋忠堅(Duncan Ferguson,)於10月20日夜晚出城向日軍指揮官乃木希典

說明城內已無抵抗力量並引導日軍自小南門進城,台南城內5萬居民的生命財產方得以保全。

日俄戰爭中的基隆白米甕炮台

日俄戰爭期間為防止俄羅斯艦隊通過台灣海峽,台灣也動員加強海防,除在海岸增加觀測哨與各地砲台加強戒備外,還雇用漁船在海上偵察。

其中位於基隆的白米甕炮台是當時台灣北部最大的炮台,從荷蘭時代就開始設防,日本人重新整修砲台建築,並自其他砲台調來劉銘傳時代購進的阿姆斯托朗八英寸砲進駐,這成為後來白米甕炮台的標準配備。