台 灣 海 事 博 物 館 Taiwan Maritime Museum |

在荷蘭統治之前台灣並無漢人定居,少數漢人都是貿易商、海盜或漁民來此交易或避風,只是暫時歇腳沒有落戶墾殖的,而原住民的簡單農耕只能自給自足,而且原住民沒有土地私有的概念,這給荷蘭人創造了機會徵收全部耕地為公司所有,並引進國際貿易需要的農產品種植建立大農場式的殖民經濟。由於荷蘭人宣稱這些土地屬於荷蘭王室,台灣至今仍有「王田」這個地名存在。 殖民式經濟與傳統農業帝國自給自足的小農制正好是對立面,好處是與國際市場掛勾獲取鉅額商業利益,壞處是風險集中一有變動就會造成糧荒。當時荷蘭人引進許多台灣原來沒有的農產品物種包括甘蔗、鳳梨、蓮霧、番茄、釋迦、芒果、豌豆(俗稱荷蘭豆)等,家畜水產譬如水牛、虱目魚等,這些都是荷蘭人由東印度群島或馬來半島引進的。當時荷蘭人以種植甘蔗煉糖外銷為主,荷蘭利用台灣南部充份的日照種植甘蔗,並利用風車輾壓蔗汁製糖(如前頁跨頁圖)。由於甘蔗種植比水稻容易,糖價也高,所以農民頗有意願,但到了荷治末期中國發生戰亂,米價高漲,而當時國際糖價低迷,農民種水稻意願超過甘蔗引起大員當局的緊張,為了彌補利潤開徵各種苛捐雜稅並加強查緝引來漢人的不滿,而限制稻米種植又引來糧荒民不聊生,終於爆發郭懷一農民起義事件。 台灣現在使用計算農地面積的單位「甲」也是來自荷蘭的morgen,1 morgan等於8,515.79平方公尺,大約2英畝(Acre),但因為荷蘭人稱農地為”akker”,當時漢人簡化唸成”ka”而成為閩南語的「甲」,之後鄭成功軍墾也沿用此單位,就一直傳到現在。”Morgan”或「甲」對荷蘭是活化石,因為後來荷蘭改十進位制,當時還殖民的印尼也跟著一起改,目前全球只有台灣與南非部份前荷屬地還使用此單位。

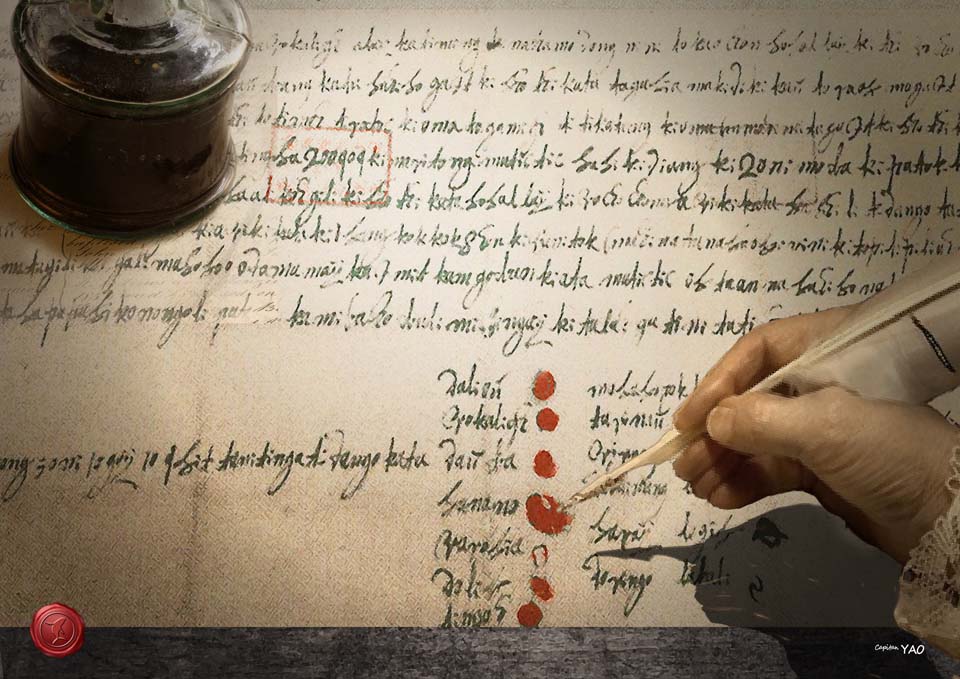

在荷蘭統治台灣期間宣教師利用羅馬字編纂原住民語字典,並且教導當地平埔族人以羅馬字書寫自己的語言成為所謂的「新港文」,而「新港文書」就是用這種文字書寫的地契,又稱「番仔契」,用在漢人向原住民租地的契約,首見於1683年在麻豆,最晚的出現在1813年,當時荷蘭人已經離開150年了。「新港文書」是台灣第一個出現的羅馬字書寫系統,由於荷蘭籍牧師與原住民都沒有漢字的基礎,所以選擇用羅馬字拼音是較為合理且便利的方式,這與後來長老教會推動台語羅馬拼音化的「台羅文」狀況不同。

|

|