台 灣 海 事 博 物 館 Taiwan Maritime Museum |

|

馬偕抵淡水

馬偕牧師為蘇格蘭裔加拿大籍人士,曾在加拿大、美國與英國愛丁堡受神學教育,由加拿大長老教會海外宣道會派遣來亞洲傳教。馬偕來到滬尾後除了建立教堂,還培訓台灣本地的傳道人,讓長老會本土化。他並創建牛津學堂與女學堂,在台灣的教育歷史上都是創舉。馬偕酷愛旅行傳教,在旅程當中累積經驗發現行醫施藥是最有效接近台灣人的方式,所以創建「偕醫館」後來發展成台灣著名的馬偕醫院系統。馬偕於1878年娶台灣女子張聰明,後代在台灣以「偕」為姓。所以馬偕在台灣能建立歷史地位絕不僅因為是長老會牧師,他還兼具教育家、醫學家,與台灣女婿的身份。 我們由馬偕博士的例子可以看到西方宗教信仰的力量,一個人只要有中心信念就能發揮無窮的能量,以一人當萬人,反觀當時的華人沒有宗教信仰(以西方標準台灣的傳統信仰不算宗教),渾渾噩噩,萬人都不抵一人。這使得西方社會更重視每個人的價值,而華人政權則向來都是數人頭的人海戰術,不相信個人價值當然也沒有人權的觀念。我們看當時的西方國家與大清帝國相比都是小國寡民,為何能發揮如此大的能量﹖在談大航海時代歷史時不能不去思考這個問題。 (圖說1) 1872年馬偕搭乘德忌利士洋行的「海龍」輪抵達淡水上岸。

馬偕興辦教育

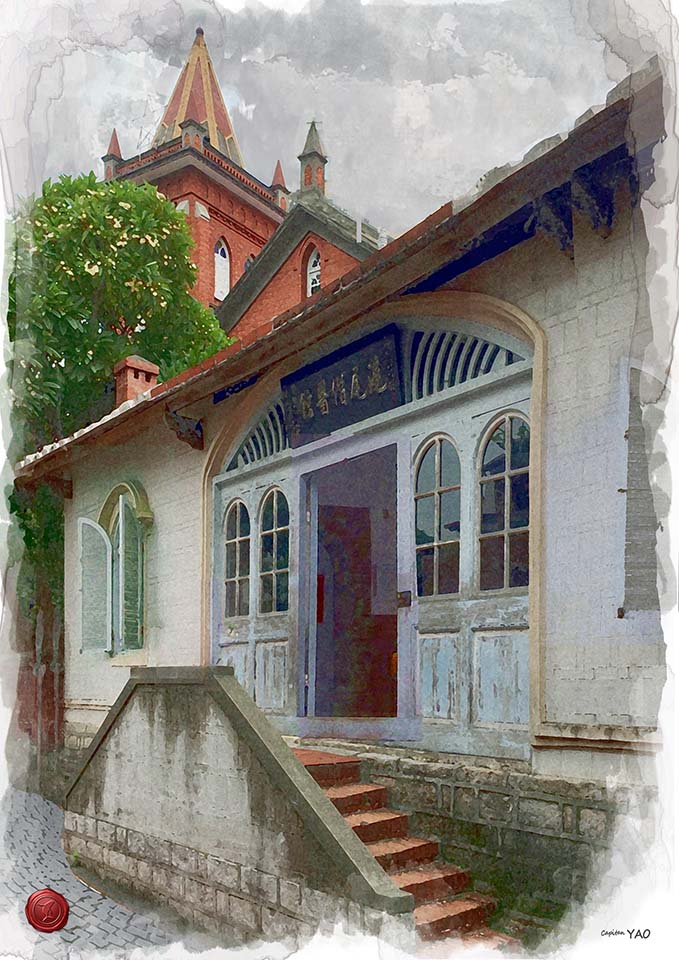

這幢建築被命名為「理學堂大書院」。英文名Oxford College,所以也被稱做「牛津學堂」。Oxford這一個名字的由來是因為馬偕的故鄉牛津郡是贊助資金的主要來源。 牛津學堂不僅是神學院與醫學院之所在,後來也是淡江中學與真理大學的起源地。目前牛津學堂已被長老教會北部大會作為史蹟館,並且被政府列為國定古蹟。 (圖說2) 馬偕在牛津學堂前。

馬偕興辦醫院

(圖說3) 淡水偕醫館。本圖並非設立當時的場景,因為後面的教堂是1930年代之後才興建的。

|

|